金曜、土曜とドイツにいた。金曜はミュンヘンで用事があったが、その翌日の土曜は特に予定がなかったため、戻りの便を夕方遅めのものにしてもらい、ミュンヘンから電車で2時間ほどの距離にあるウルム造形大学校舎を訪れた。個人的にバウハウス周辺のお話が好きなので、バウハウスの後継者のひとつであるこの学校は、ずっと行ってみたいと思っていた。

ウルム造形大学はデッサウのバウハウスがナチスにより閉校に追い込まれた後、その理念や造形理論に惹かれていたオトル・アイヒャーと、バウハウスで学んだマックス・ビルらによって設立された。1953年に設立されたこの学校は、1968年にはすでに財政難により閉校して今はもうないが、短命ながらも特筆すべき教育を行っていた。

バウハウスの創立者だったグロピウスがウルム造形大学の設立プランを聞いた時、氏はアイヒャーに「バウハウス・ウルム」という名前にしてはどうかと提案した。しかしアイヒャーはそれを拒否し、バウハウスの名前はあえて使わないようにした。「われわれは意識的にバウハウスから離れようとした」とのちにアイヒャーは書いている。

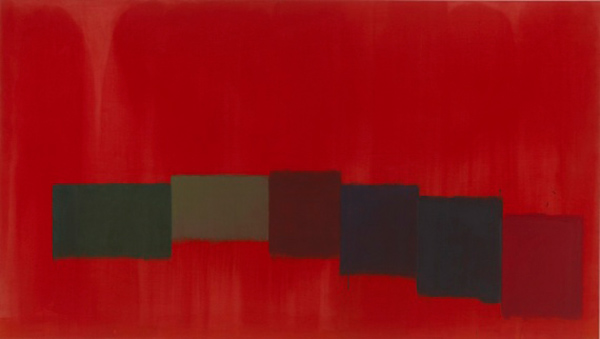

バウハウスの目指した、芸術と産業の融合というコンセプトは素晴らしいものだった。工業的合理性のある円や四角、三角などの幾何学形状を駆使して作り上げられた多くの家具やプロダクトは、モダンデザインの原点になった。

しかしそれらの幾何学形状を使ったデザインは、やがて形式主義的になり、特に純粋幾何学である必要がないものまで、ただ審美的な理由でモダナイズされていった。幾何学的であることへのこだわりが強くなりすぎた。バウハウスで支配力を持っていた教授陣はカンディンスキー、クレー、ファイニンガー、イッテンなどの画家たちであり、彼らは幾何学図形こそ芸術をもっとも精神的に純粋な形で表現出来るものとして、あくまで芸術の純化のために理論を構築していた。幾何学こそが芸術にとってもっとも重要なモチーフであることがどんどん強化され、「形態は機能に従う」という機能主義を標榜していたはずのバウハウスは、しだいに、まず幾何学図形ありきのデザインへと自己目的化していった。

アイヒャーは、そのように審美的形式主義におちいったバウハウスから距離を置いて、もう一度、産業と芸術の高次の融合を目指そうとした。優れたタイポグラファーだったアイヒャーは、たとえば読みやすいアルファベットのレタリングが、決して正円や二等辺三角形などで構成されていないことを知っていた。科学的な見地に基づく、安定感を作る錯視の調整が施された調和のとれた文字の形状は、純粋幾何学だけでは構成できないものだった。

工業的合理性を目指しながらも、画家がメインの教授陣で、常に芸術そのものが念頭にあったバウハウスに対し、ウルム造形大学ではテクノロジー学、人文科学、社会学、情報メディア学、計画論などが積極的に取り入れられ、社会活動・産業に芸術やデザインがどのように寄与できるかという試行がなされた。芸術家やデザイナーが、キレイな家や椅子、スプーンなどを作っていただけの時代がすでに終わり、彼らが扱うべき問題はもっと複雑になっているのだから、それに見合った教育プログラムが必要としたウルムのカリキュラムは、とても現代的なものだった。

ウルムはそうした先進的なカリキュラムを持っていながらも、現実的な社会的要請としては、そのようなデザイナーの活躍の場はまだ少なく、生徒は十分に集まらず、大学を運営する財政はどんどん苦しくなっていった。学生たちや教授陣は、現実に研究成果を実行する場所が十分に与えられないままに、思考実験を繰り返し、複雑化しすぎた問いは答えを持たなくなり、1968年に大学はその幕を閉じた。

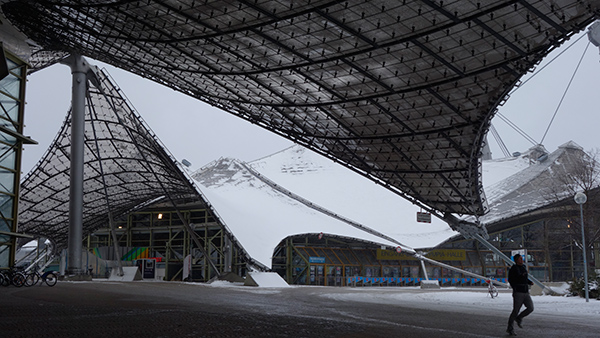

大学はウルム市中心部からやや離れたクーベルクという丘の上に立っており、人里から離れたその校舎は、修道院と呼ばれていたらしい。校舎のテラスからは、青く立体的に霞んでいくウルムの街がほとんど一望でき、理想に満ちた学生たちが、ここで眼下に広がる世界を見ながら、美しい社会について思いを馳せていたらしい…。一時、ここで教授をやっていた杉浦康平によると、学生たちの多くは、感受性が強すぎるあまり理念的に行き過ぎてしまい、現実的な喜怒哀楽のある一般社会との隙間を埋められず、就職したのちに衝突し、疲れてその道を去っていったとの事…。

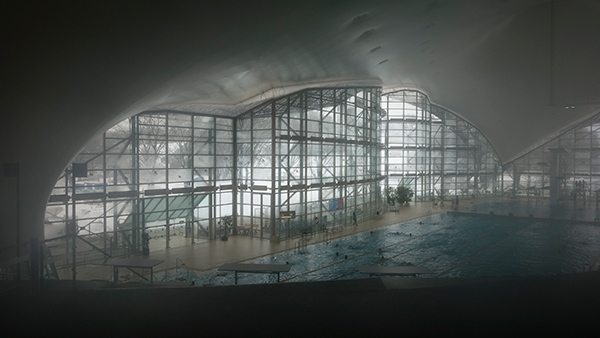

この校舎は一部が博物館として保存されてはいるものの、ほとんどが使われていないようだった。一部はなんというか小さな住居棟になっており、老人たちが花を育てたり犬と戯れたりして、サナトリウム的な雰囲気を出していた。

丘の上からの景色、やたら透明感のある直線的な校舎、壁の透明な白さなど…。だいたいの場合、なにか良いものを見ると、美しいという感覚がきているのか、感傷がきているのかよく分からないバグのような気分になるのだが、今回ここにはまさにその感覚がずっと漂っていた。