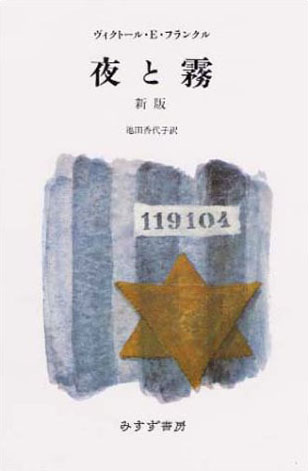

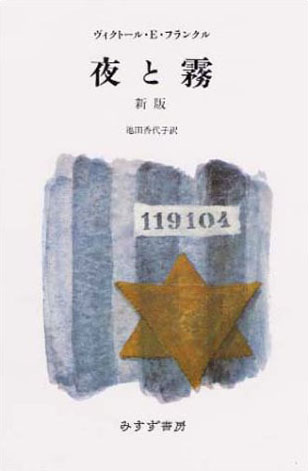

機内では、他にも「夜と霧(ヴィクトール・フランクル著 池田香代子訳)」という本を読んだ。

この本は、心理学者だったユダヤ人の著者が、第二次大戦中に、アウシュビッツをはじめとするナチスの強制収容所に入れられ、過ごした数年間のドキュメント、心の持ちようが書かれた本で、おそらく人が到達した最高レベルの精神的な成熟状態のひとつについて書かれているのだと思うが、思った以上によい内容だった。

強制収容所は、既に知られている通り、人間の尊厳は一切奪われ、労働に意味もなく、また理由もなくあっさりと多数の人間が死んでいくという異常な場所で、そこでの生活は、著者によると、「生きる意味というような素朴な問題からはすでに遠い」ものであって、「生きることに何にも期待がもてない」場所だったようだが、その状況下で、それでもどうやって生きたかということがこの本の主題になる。

本の前半では、所内の絶望的な環境下で、全ての希望や尊厳が人々の中から完全に消滅するまで、体の痛みについて、仲間の死についての事実などを淡々と書き記しており、後半では、それでも生きるとは何かという、内的な精神の到達点それ一点にひたすら収斂していく。「わたしたちが生きることから何を期待するかではなく、むしろ、生きることがわたしたちから何を期待しているかが問題。考え方の180°の転換が必要だった」「苦しむとはなにかをなしとげること」「苦しみ尽くす」などの激しいワードが登場する。

この、考え方の転換というものは、以前に似たような考え方をユダヤに関する本で読んだ事があった気がした。

たとえば一般的に人は、善い行いをすれば善い事が起こる、とか、努力が結果に結びつく、とか、悪い事をすれば地獄に堕ちる、とか、未来のできごとが現在の行いによって決められると考える。でも実際には、どれだけ善行を積んでも理不尽なまでの不幸が落とされることもあり、有り得ないような苦行に耐えても、良い結果は巡ってこなかったりする。皆から好かれていたような善人もいきなり災害や暴力で消えたりする。これは誰にでも普通にあり得る。

更に、特にこの強制収容所のようなところでは、自分がどれほど努力しようが結果は無意味な死であり、ほとんど考えうる全ての可能性が閉じているので、未来への展望は一切持てなくなる。先にあげた考え方に則ると、現在は常に未来に紐づいていて、未来のために現在があるということと同義なので、未来の可能性が無くなってしまうと、現在も一緒に意味が無くなり、処理できなくなって、死んでしまう。未来のために今を頑張る、という考え方では、この状況を乗りきれず、人生から降りるしかない。

過去が未来を規定する、未来と現在を常にセットで考えるというのは、一般的かつ分かりやすい考え方で、普段、自分もそういうものだと思っているが、実際にこれを徹底しようとすると不思議な状況に陥る。例えば、人に優しくしても裏切られたのはなぜか、とか、あれだけの努力がなぜ報われなかったかというような類いの問いは、やがて、いや実はつい先日に道でアリを踏みつぶして殺したので人以外には冷たかったぞ、とか、努力はしていたが一日3時間は寝ていたぞ、とか、今まで罪と思っていなかったような事柄を無理矢理過去から掘り起こして、だから駄目だったと強引に納得させようとする無限のサルベージ作業に直結していく。

ものの本によると、ユダヤ教ではこの現象のことを「罪が過去からやってくる」と表現するらしいが、現在が常に過去や未来に隷属している感じが、現在が常に未来の犠牲となっている感じが、相対的に現在の存在感が未来より薄くなるその感じが、生きていると言えないのではないか?というのがユダヤ教の根本的なものの見方のひとつとなっているようだ。

未来は、過去や現在がどうであろうが関係なく粛々とやってくる。そのやってきた現実に対して、どのように対応するか、どうそれを考えて乗り越えるかが問われるべきことで、常に重要なのは、現在そのものとなる。基本的に未来とはよく分からないものなので、強制収容所のような既に詰んでいるような状況、未来のために今を頑張る、という考え方では絶対に乗り越えられない状況下でも、それでもその与えられた現実の中で、生きてみせる事が人間を規定あるいは成熟させていくという考え方が、「生きることが私たちから何を期待しているかが問題」というワードに含まれている。

明らかに精神的な高みにあり、山の向こうの話のようで、自分や自分の生き方からまだ随分に遠く、凄まじい本だったという感想しか無いのだが、少なくとも一つの到達点を見る事ができ、良い本だった。

更にもう一冊、将棋関連の本を機内で読んだのだが、この文章があまりに長文化したので、無かった事にする…。

早朝の便でハンブルグに来た。もろもろの作業後、夜、人々と食事を取ったのち、何か桜祭り?と呼ばれる日本関連のイベントが行われていたらしく、花火を打ち上げるというので皆で観に行った。ギリギリで間に合わず、会場周辺に向かうタクシーの中から1、2発の大玉を観たのみに終わったが、予期していなかった花火なので、それだけでも心地よい違和感が楽しめて良かった。同行者のうち何人かは、もともとこの花火を観に行く事を予定していたようだったのに、食事が少し長引いて間に合わなかったので、申し訳なかった。

早朝の便でハンブルグに来た。もろもろの作業後、夜、人々と食事を取ったのち、何か桜祭り?と呼ばれる日本関連のイベントが行われていたらしく、花火を打ち上げるというので皆で観に行った。ギリギリで間に合わず、会場周辺に向かうタクシーの中から1、2発の大玉を観たのみに終わったが、予期していなかった花火なので、それだけでも心地よい違和感が楽しめて良かった。同行者のうち何人かは、もともとこの花火を観に行く事を予定していたようだったのに、食事が少し長引いて間に合わなかったので、申し訳なかった。